图像处理的基本专业术语与方法

图像处理的基本专业术语与方法

参考:《OpenCV3编程入门_毛星云编著.pdf》

参考网址:https://blog.csdn.net/u013162035/article/details/78487475

图像处理包括:

1、三种线性滤波:方框滤波、均值滤波、高斯滤波

2、两种非线性滤波:中值滤波、双边滤波

3、7种图像处理形态学:腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、形态学梯度、顶帽、黑帽

4、漫水填充

5、图像缩放

6、图像金字塔

7、阈值化

线性滤波:方框滤波、均值滤波、高斯滤波

1)平滑处理

平滑处理(smoothing)也称为模糊处理(bluring),最常见的用法是减少图像上的噪声或者失真。 在涉及图像分辨率时,平滑处理是非常好用的方法。

2)图像滤波与滤波器

图像滤波,即在尽量保留图像细节特征的条件下对目标图像的噪声进行抑制,是图像预处理中不可缺少的操作,其处理效果的好坏将直接影响到后续图像处理和分析的有效性和可靠性。

消除图像中的噪声成分叫作图像的平滑化或滤波操作。信号或图像的能量大部分集中在幅度谱的低频和中频段,而在较高频段,有用的信息经常被噪声淹没。因此一个能降低高频成分幅度的滤波器就能够减弱噪声的影响。

图像滤波的目的有两个:一是抽出对象的特征作为图像识别的特征模式;另一个是为适应图像处理的要求,消除图像数字化时所混入的噪声。

而对滤波处理的要求也有两条:一是不能损坏图像的轮廓及边缘等重要信息;二是使图像清晰视觉效果好。

平滑滤波是低频增强的空间域滤波技术。它的目的有两类:一类是模糊;另一类是消除噪音。

空间域的平滑滤波一般采用简单平均法进行,就是求邻近像元点的平均亮度值。邻域的大小与平滑的效果直接相关,邻域越大平滑的效果越好,但邻域过大,平滑会使边缘信息损失的越大,从而使输出的图像变得模糊,因此需合理选择邻域的大小。

关于滤波器,一种形象的比喻法是:我们可以把滤波器想象成一个包含加权系数的窗口,当使用这个滤波器平滑处理图像时,就把这个窗口放到图像之上,透过这个窗口来看我们得到的图像。

滤波器的种类有很多, 在新版本的OpenCV中,提供了如下五种常用的图像平滑处理操作方法,且他们分别被封装在单独的函数中,使用起来非常方便:

1.方框滤波——boxblur函数

2.均值滤波(邻域平均滤波)——blur函数

3.高斯滤波——GaussianBlur函数

4.中值滤波——medianBlur函数

5.双边滤波——bilateralFilter函数

3)线性滤波器

线性滤波器:线性滤波器经常用于剔除输入信号中不想要的频率或者从许多频率中选择一个想要的频率。

几种常见的线性滤波器:

1.低通滤波器:允许低频率通过。

2.高通滤波器:允许高频率通过。

3.带通滤波器:允许一定范围频率通过。

4.带阻滤波器:阻止一定范围频率通过并且允许其它频率通过。

5.全通滤波器:允许所有频率通过、仅仅改变相位关系。

6.陷波滤波器(Band-stop filter):阻止一个狭窄频率范围通过的特殊带阻滤波器。

4)滤波和模糊

滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。

为了方便说明,就拿我们经常用的高斯滤波来作例子吧。我们知道,滤波可分低通滤波和高通滤波两种。而高斯滤波是指用高斯函数作为滤波函数的滤波操作,至于是不是模糊,要看是高斯低通还是高斯高通,低通就是模糊,高通就是锐化。

高斯滤波是指用高斯函数作为滤波函数的滤波操作。

高斯模糊就是高斯低通滤波。

5)邻域算子与线性邻域滤波

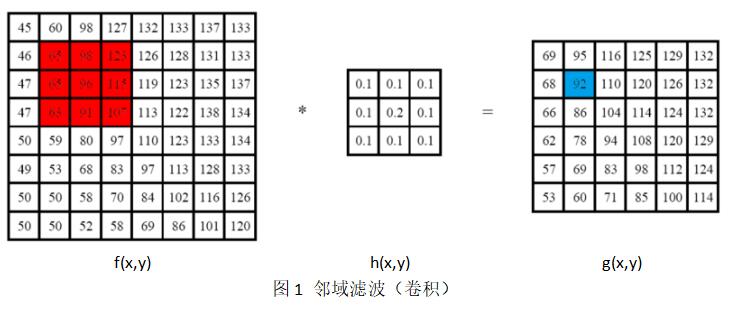

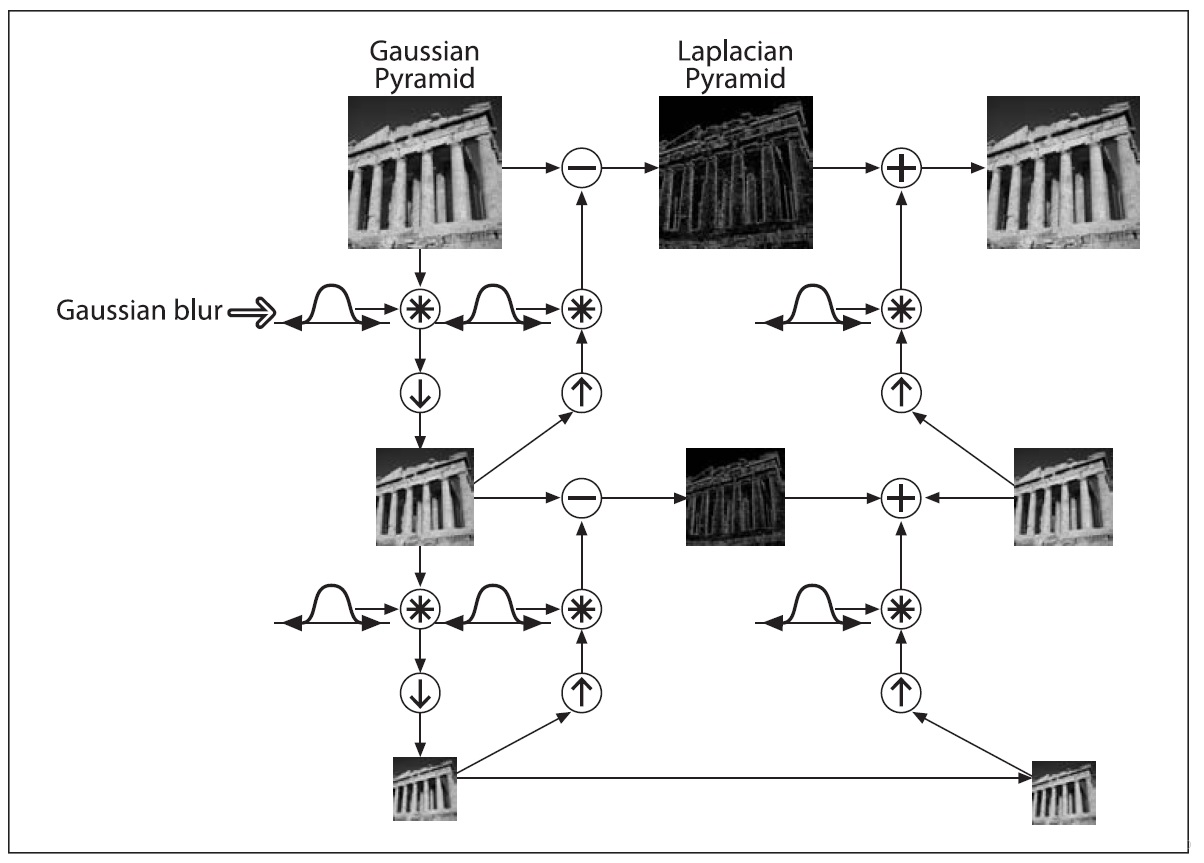

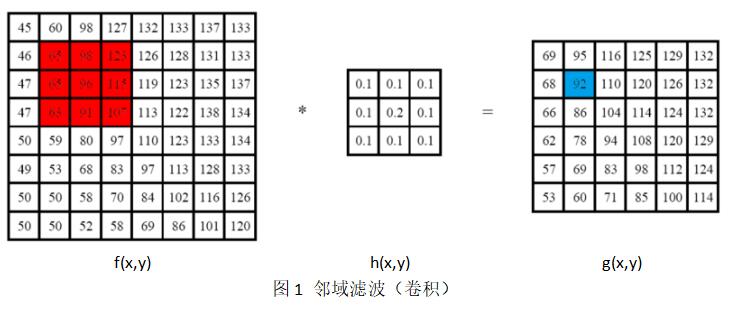

邻域算子(局部算子)是利用给定像素周围的像素值的决定此像素的最终输出值的一种算子。而线性邻域滤波是一种常用的邻域算子,像素的输出值取决于输入像素的加权和,具体过程如下图1。

邻域算子除了用于局部色调调整以外,还可以用于图像滤波,实现图像的平滑和锐化,图像边缘增强或者图像噪声的去除。本篇文章,我们介绍的主角是线性邻域滤波算子,即用不同的权重去结合一个小邻域内的像素,来得到应有的处理效果。

图注:邻域滤波(卷积):左边图像与中间图像的卷积产生右边图像。目标图像中蓝色标记的像素是利用原图像中红色标记的像素计算得到的。

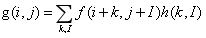

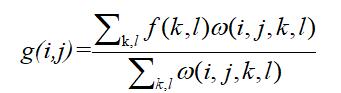

线性滤波处理的输出像素值g(i,j)是输入像素值f(i+k,j+l)的加权和 :

其中的加权和为 ,我们称其为“核”,滤波器的加权系数,即滤波器的“滤波系数”。 上面的式子可以简单写作:

其中f表示输入像素值,h表示加权系数“核“,g表示输出像素值

在新版本的OpenCV中,提供了如下三种常用的线性滤波操作,他们分别被封装在单独的函数中,使用起来非常方便:

1.方框滤波——boxblur函数

2.均值滤波——blur函数

3.高斯滤波——GaussianBlur函数

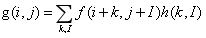

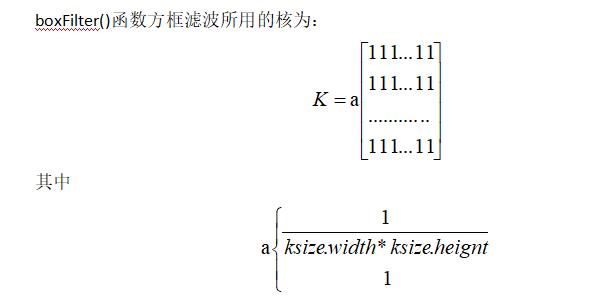

6)方框滤波(box Filter)

方框滤波(box Filter)被封装在一个名为boxblur的函数中,即boxblur函数的作用是使用方框滤波器(box filter)来模糊一张图片,从src输入,从dst输出,函数原型如下:

C++ C++: void bilateralFilter(InputArray src,

OutputArraydst,

int d,

double sigmaColor,

double sigmaSpace,

int borderType=BORDER_DEFAULT)

上式其中f表示原图,h表示核,g表示目标图,当normalize=true的时候,方框滤波就变成了我们熟悉的均值滤波。也就是说,均值滤波是方框滤波归一化(normalized)后的特殊情况。其中,归一化就是把要处理的量都缩放到一个范围内,比如(0,1),以便统一处理和直观量化。 而非归一化(Unnormalized)的方框滤波用于计算每个像素邻域内的积分特性,比如密集光流算法(dense optical flow algorithms)中用到的图像倒数的协方差矩阵(covariance matrices of image derivatives)

如果我们要在可变的窗口中计算像素总和,可以使用integral()函数。

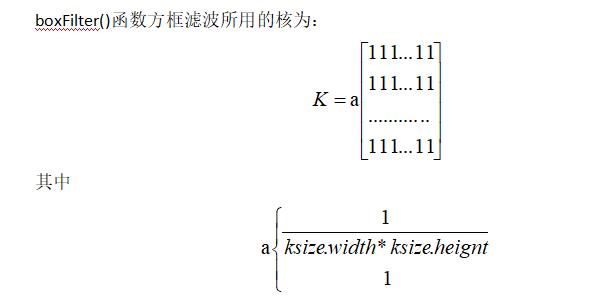

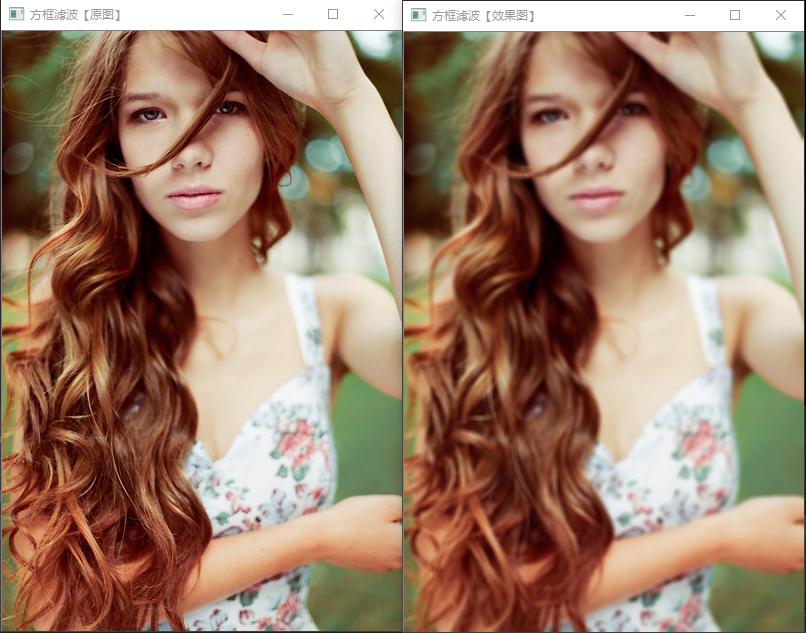

方框滤波效果:

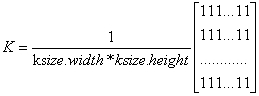

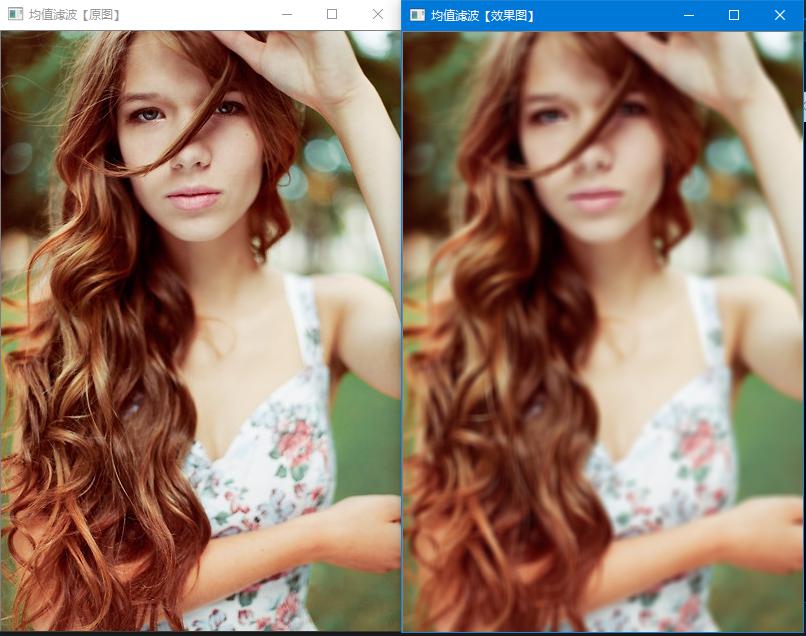

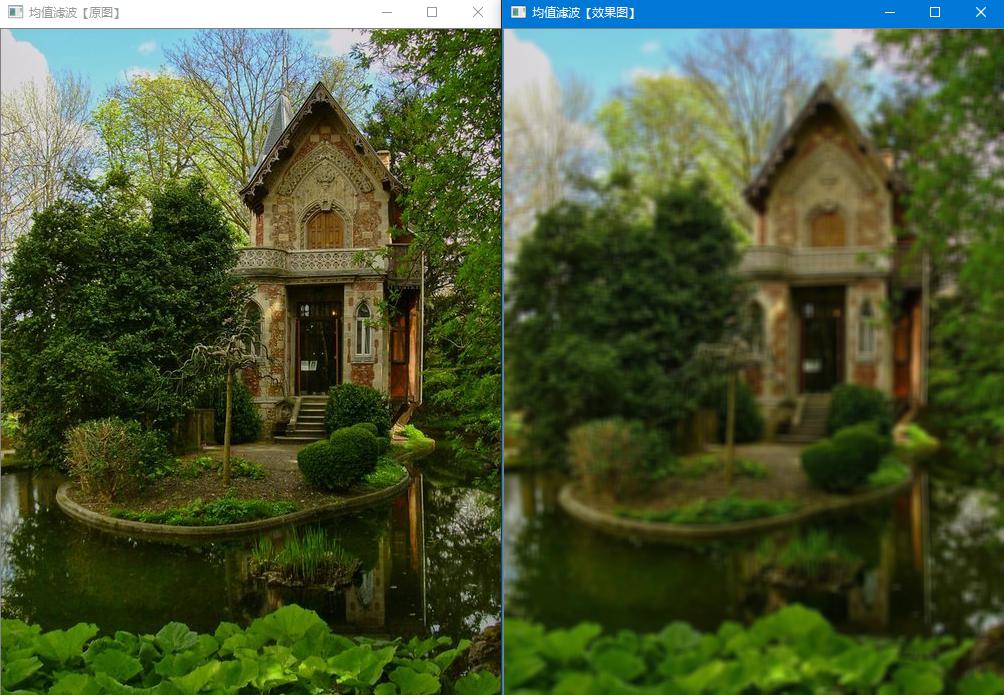

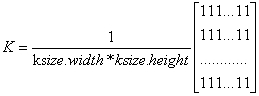

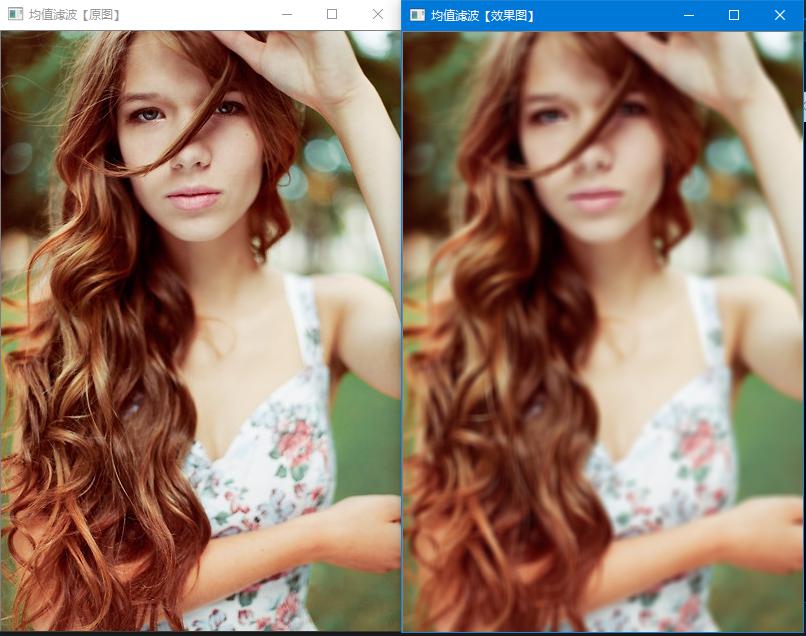

7)均值滤波

均值滤波,是最简单的一种滤波操作,输出图像的每一个像素是核窗口内输入图像对应像素的像素的平均值( 所有像素加权系数相等),其实说白了它就是归一化后的方框滤波。

我们在下文进行源码剖析时会发现,blur函数内部中其实就是调用了一下boxFilter。

a)均值滤波的理论简析

均值滤波是典型的线性滤波算法,主要方法为邻域平均法,即用一片图像区域的各个像素的均值来代替原图像中的各个像素值。一般需要在图像上对目标像素给出一个模板(内核),该模板包括了其周围的临近像素(比如以目标像素为中心的周围8(3x3-1)个像素,构成一个滤波模板,即去掉目标像素本身)。再用模板中的全体像素的平均值来代替原来像素值。即对待处理的当前像素点(x,y),选择一个模板,该模板由其近邻的若干像素组成,求模板中所有像素的均值,再把该均值赋予当前像素点(x,y),作为处理后图像在该点上的灰度个g(x,y),即个g(x,y)=1/m ∑f(x,y) ,其中m为该模板中包含当前像素在内的像素总个数。

b)均值滤波的缺陷

均值滤波本身存在着固有的缺陷,即它不能很好地保护图像细节,在图像去噪的同时也破坏了图像的细节部分,从而使图像变得模糊,不能很好地去除噪声点。

c)在OpenCV中使用均值滤波——blur函数

blur函数的作用是,对输入的图像src进行均值滤波后用dst输出。

blur函数文档中,给出的其核是这样的:

这个内核一看就明了,就是在求均值,即blur函数封装的就是均值滤波。

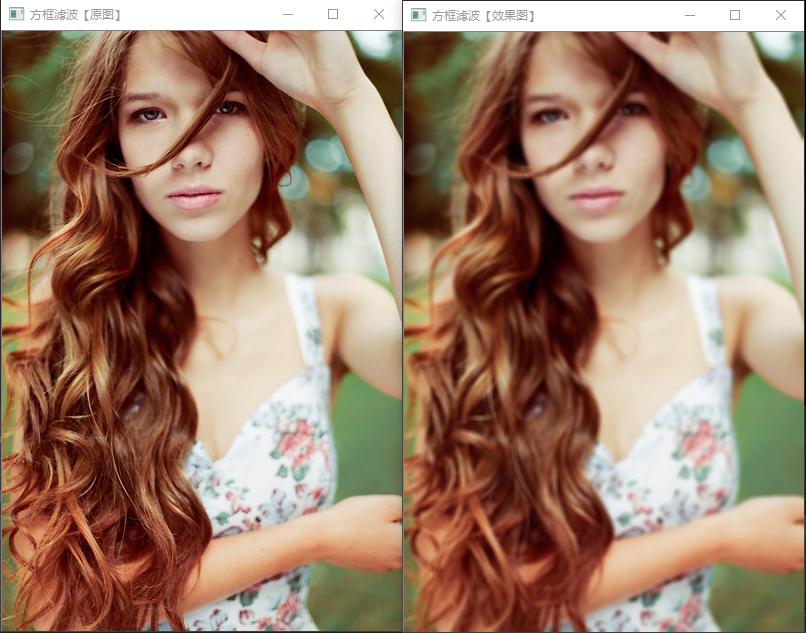

均值滤波效果:

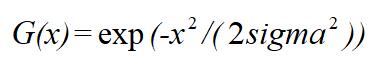

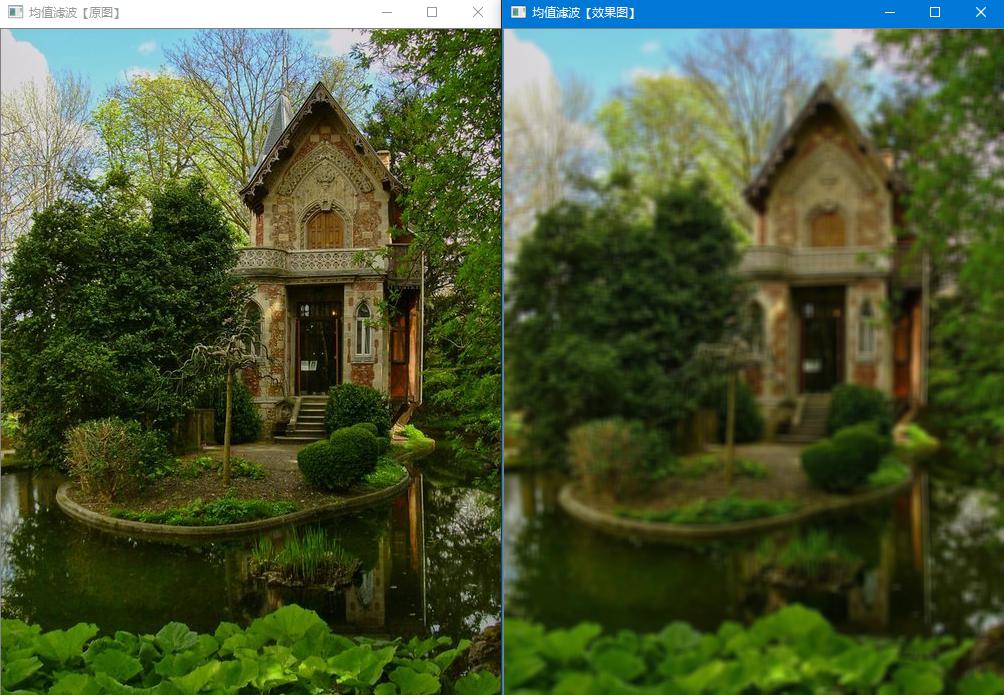

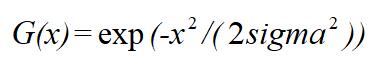

8)高斯滤波

高斯滤波是一种线性平滑滤波,适用于消除高斯噪声,广泛应用于图像处理的减噪过程。通俗的讲,高斯滤波就是对整幅图像进行加权平均的过程,每一个像素点的值,都由其本身和邻域内的其他像素值经过加权平均后得到。高斯滤波的具体操作是:用一个模板(或称卷积、掩模)扫描图像中的每一个像素,用模板确定的邻域内像素的加权平均灰度值去替代模板中心像素点的值。

大家常常说高斯滤波最有用的滤波操作,虽然它用起来,效率往往不是最高的。高斯模糊技术生成的图像,其视觉效果就像是经过一个半透明屏幕在观察图像,这与镜头焦外成像效果散景以及普通照明阴影中的效果都明显不同。高斯平滑也用于计算机视觉算法中的预先处理阶段,以增强图像在不同比例大小下的图像效果(参见尺度空间表示以及尺度空间实现)。从数学的角度来看,图像的高斯模糊过程就是图像与正态分布做卷积。由于正态分布又叫作高斯分布,所以这项技术就叫作高斯模糊。

图像与圆形方框模糊做卷积将会生成更加精确的焦外成像效果。由于高斯函数的傅立叶变换是另外一个高斯函数,所以高斯模糊对于图像来说就是一个低通滤波操作。

高斯滤波器是一类根据高斯函数的形状来选择权值的线性平滑滤波器。高斯平滑滤波器对于抑制服从正态分布的噪声非常有效。

一维零均值高斯函数为:

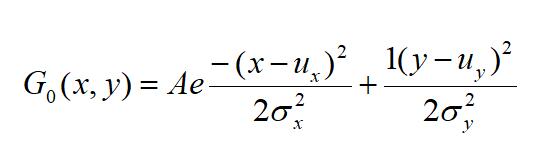

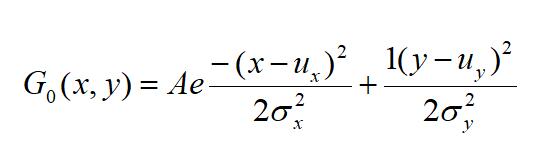

其中,高斯分布参数Sigma决定了高斯函数的宽度。对于图像处理来说,常用二维零均值离散高斯函数作平滑滤波器。

二维高斯函数为:

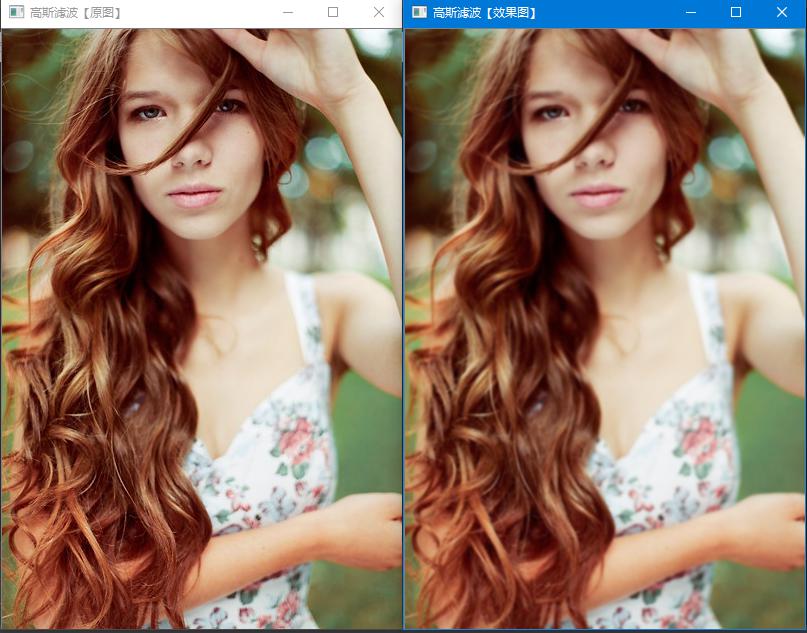

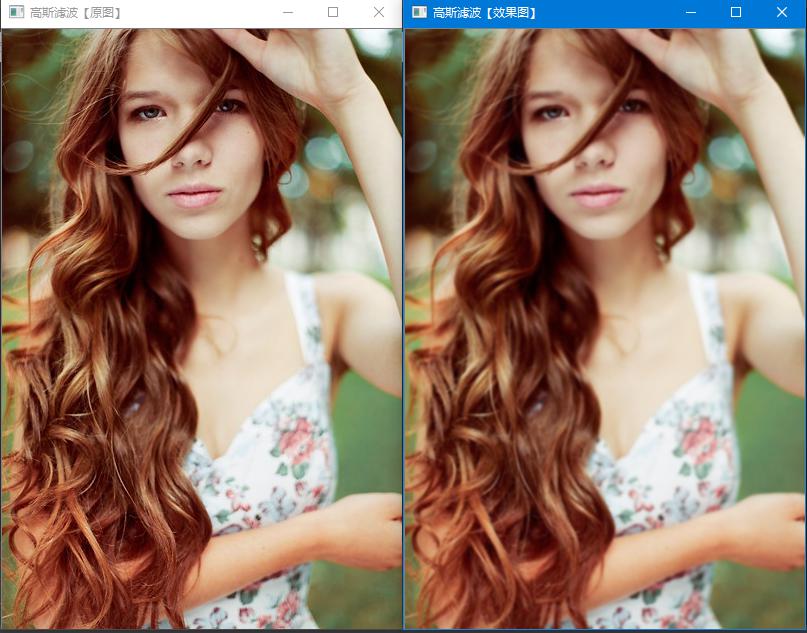

高斯滤波效果:

9)卷积

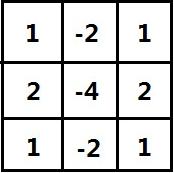

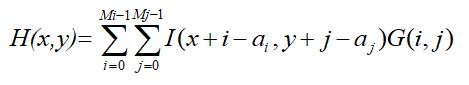

在讲解了一些线性滤波后,在这里引入一个概念,那就是卷积,那么何为卷积呢,高度概括地说,卷积是在每一个图像块与某个算子(核)之间进行的运算。这里又引入另外一个概念——核。那什么又是核呢?核说白了就是一个固定大小的数值数组。该数组带有一个锚点 ,一般位于数组中央。一个特殊卷积所实现的功能是由其卷积核的形式决定的。这个核本质上是一个大小固定、由数值参数构成的数组,数组的参考点(anchor point,也叫锚点)通常位于数组的中心。

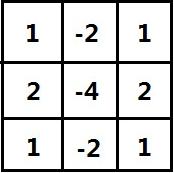

上面描述了一个以数组中心为参考点的3X3的卷积核,-4所在为锚点。若要计算图像上某个点的卷积值,则将卷积核的锚点定位到图像上的那个点,让核的其它元素覆盖图像中的相应的像素点。将图像上的点与卷积核对应相乘后再求和,并将这个结果放在图像上锚点的相对位置上。通过在图像上扫描卷积核,对图像的每个点重复此操作。

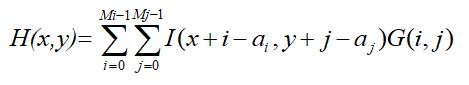

可以用以上公式来表示这个过程,其中定义图像为I(x,y)I(x,y),核为 G(i,j)G(i,j),其中0<i<mi−1和0<j<mj−1,锚点位于相应核的 (ai,aj)(ai,aj)坐标上。 < p="" style="box-sizing: border-box;">

kernel并不是中心点的镜像,如果需要一个正真的卷积,使用函数flip()并将中心点设置为(kernel.cols - anchor.x - 1, kernel.rows - anchor.y -1)。filter2D创建自定义线性滤波器,该函数在大核(11x11或更大)的情况下使用基于DFT的算法,而在小核情况下使用直接算法(使用createLinearFilter()检索得到)。

总结一下,假如你想得到图像的某个特定位置的卷积值,可用下列方法计算:

1.将核的锚点放在该特定位置的像素上,同时,核内的其他值与该像素邻域的各像素重合;

2.将核内各值与相应像素值相乘,并将乘积相加;

3.将所得结果放到与锚点对应的像素上;

4.对图像所有像素重复上述过程。

非线性滤波:中值滤波、双边滤波

1)非线性滤波

在上文,我们所考虑的滤波器都是线性的,即两个信号之和的响应和他们各自响应之和相等。换句话说,每个像素的输出值是一些输入像素的加权和,线性滤波器易于构造,并且易于从频率响应角度来进行分析。

其实在很多情况下,使用邻域像素的非线性滤波也许会得到更好的效果。比如在噪声是散粒噪声而不是高斯噪声,即图像偶尔会出现很大的值的时候。在这种情况下,用高斯滤波器对图像进行模糊的话,噪声像素是不会被去除的,它们只是转换为更为柔和但仍然可见的散粒。这就到了中值滤波登场的时候了。

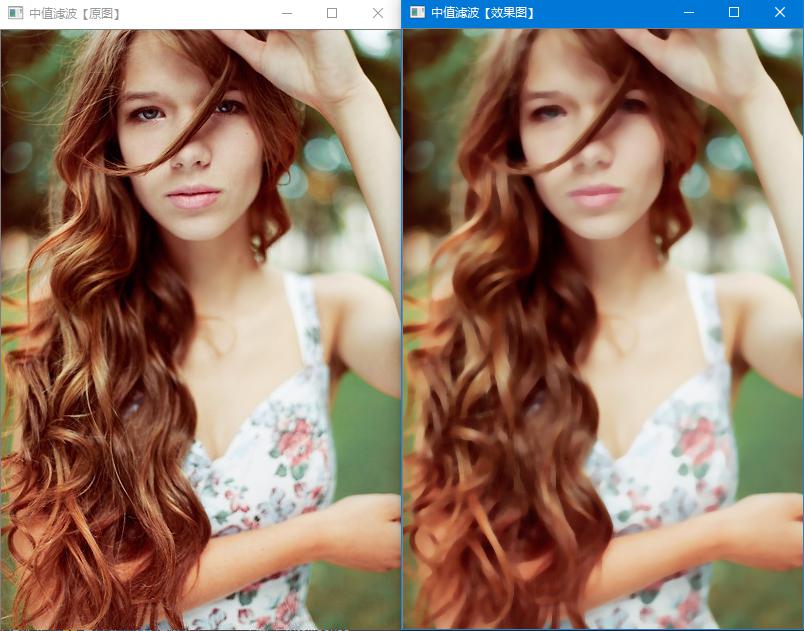

2)中值滤波

中值滤波(Median filter)是一种典型的非线性滤波技术,基本思想是用像素点邻域灰度值的中值来代替该像素点的灰度值,该方法在去除脉冲噪声、椒盐噪声的同时又能保留图像边缘细节。

中值滤波是基于排序统计理论的一种能有效抑制噪声的非线性信号处理技术,其基本原理是把数字图像或数字序列中一点的值用该点的一个邻域中各点值的中值代替,让周围的像素值接近的真实值,从而消除孤立的噪声点,对于斑点噪声(speckle noise)和椒盐噪声(salt-and-pepper noise)来说尤其有用,因为它不依赖于邻域内那些与典型值差别很大的值。中值滤波器在处理连续图像窗函数时与线性滤波器的工作方式类似,但滤波过程却不再是加权运算。

中值滤波在一定的条件下可以克服常见线性滤波器如最小均方滤波、方框滤波器、均值滤波等带来的图像细节模糊,而且对滤除脉冲干扰及图像扫描噪声非常有效,也常用于保护边缘信息, 保存边缘的特性使它在不希望出现边缘模糊的场合也很有用,是非常经典的平滑噪声处理方法。

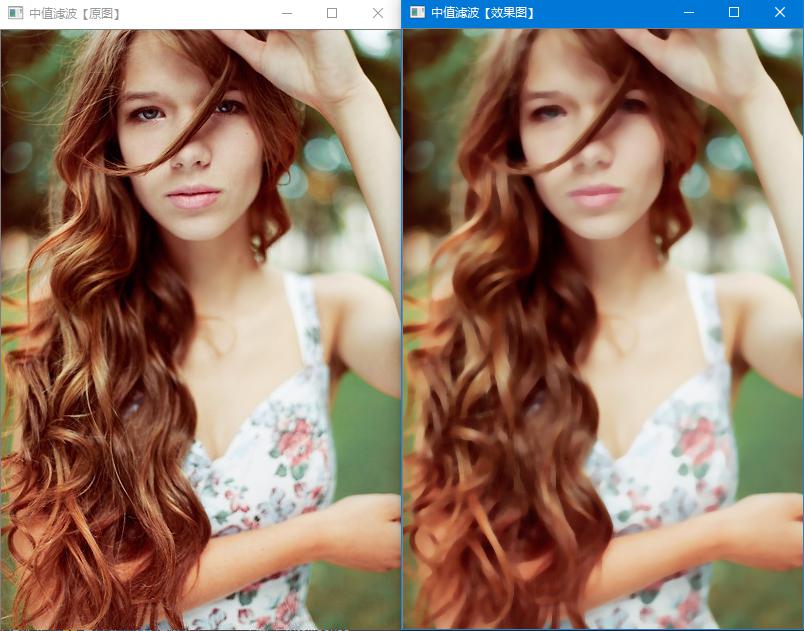

中值滤波效果:

3)中值滤波与均值滤波器比较

中值滤波器与均值滤波器比较的优势:在均值滤波器中,由于噪声成分被放入平均计算中,所以输出受到了噪声的影响,但是在中值滤波器中,由于噪声成分很难选上,所以几乎不会影响到输出。因此同样用3x3区域进行处理,中值滤波消除的噪声能力更胜一筹。中值滤波无论是在消除噪声还是保存边缘方面都是一个不错的方法。

中值滤波器与均值滤波器比较的劣势:中值滤波花费的时间是均值滤波的5倍以上。

顾名思义,中值滤波选择每个像素的邻域像素中的中值作为输出,或者说中值滤波将每一像素点的灰度值设置为该点某邻域窗口内的所有像素点灰度值的中值。

例如,取3 x 3的函数窗,计算以点[i,j]为中心的函数窗像素中值步骤如下:

1.按强度值大小排列像素点.

2.选择排序像素集的中间值作为点[i,j]的新值.

一般采用奇数点的邻域来计算中值,但如果像素点数为偶数时,中值就取排序像素中间两点的平均值。

中值滤波在一定条件下,可以克服线性滤波器(如均值滤波等)所带来的图像细节模糊,而且对滤除脉冲干扰即图像扫描噪声最为有效。在实际运算过程中并不需要图像的统计特性,也给计算带来不少方便。但是对一些细节多,特别是线、尖顶等细节多的图像不宜采用中值滤波。

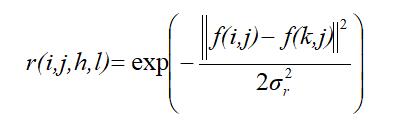

4)双边滤波

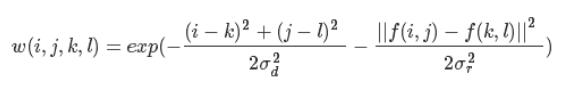

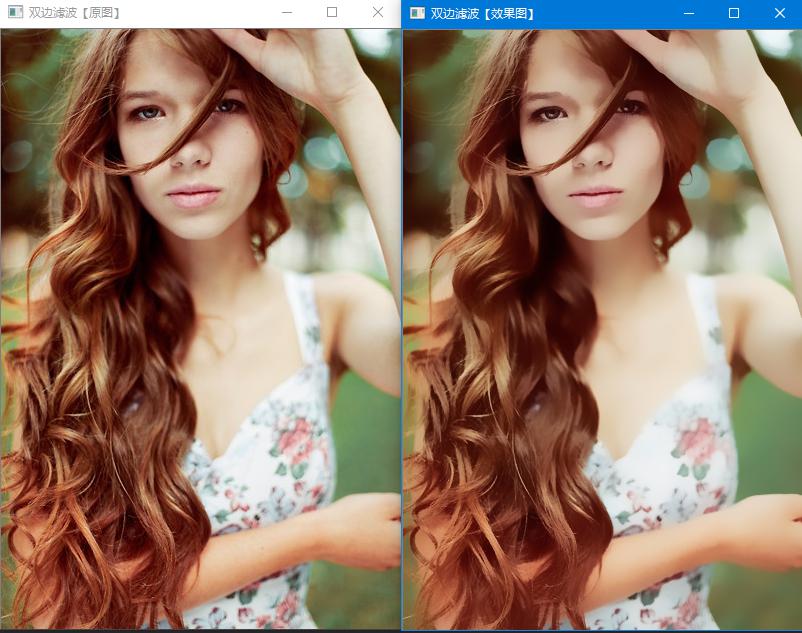

双边滤波(Bilateral filter)是一种非线性的滤波方法,是结合图像的空间邻近度和像素值相似度的一种折衷处理,同时考虑空域信息和灰度相似性,达到保边去噪的目的。具有简单、非迭代、局部的特点。

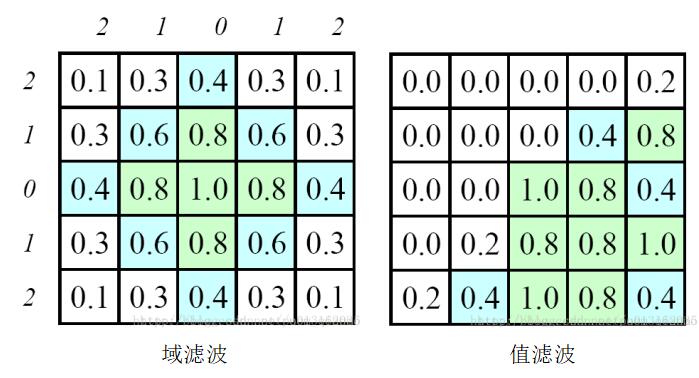

双边滤波器的好处是可以做边缘保存(edge preserving),一般过去用的维纳滤波或者高斯滤波去降噪,都会较明显地模糊边缘,对于高频细节的保护效果并不明显。双边滤波器顾名思义比高斯滤波多了一个高斯方差sigma-d,它是基于空间分布的高斯滤波函数,所以在边缘附近,离的较远的像素不会太多影响到边缘上的像素值,这样就保证了边缘附近像素值的保存。但是由于保存了过多的高频信息,对于彩色图像里的高频噪声,双边滤波器不能够干净的滤掉,只能够对于低频信息进行较好的滤波。

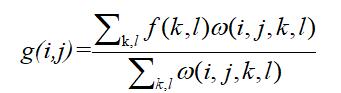

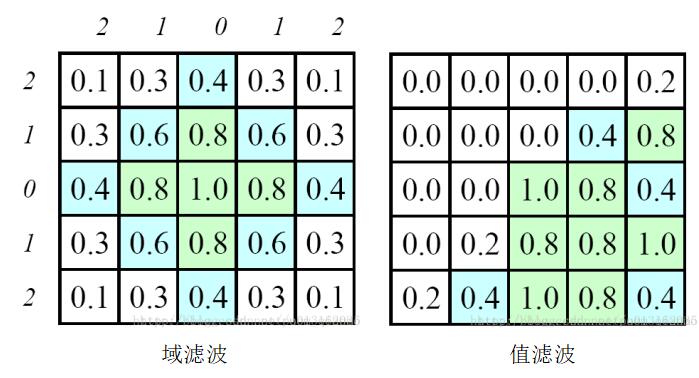

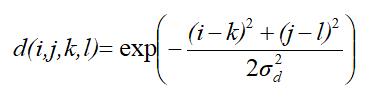

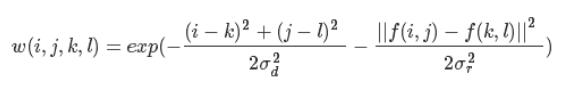

在双边滤波器中,输出像素的值依赖于邻域像素值的加权值组合:

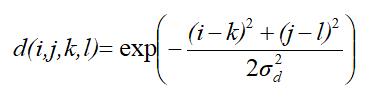

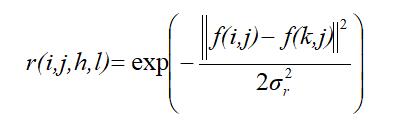

而加权系数w(i,j,k,l)取决于定义域核和值域核的乘积。

其中定义域核表示如下:

值域核表示如下:

定义域滤波和值滤波如图:

两者相乘后,就会产生依赖于数据的双边滤波权重函数:

双边滤波效果:

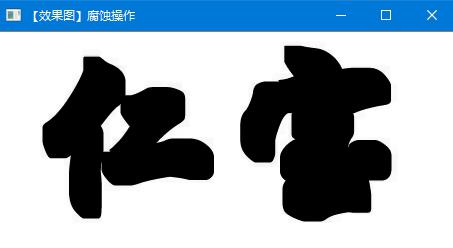

7种图像处理形态学(1):腐蚀、膨胀

1)形态学

形态学(morphology)一词通常表示生物学的一个分支,该分支主要研究动植物的形态和结构。而我们图像处理中指的形态学,往往表示的是数学形态学。下面一起来了解数学形态学的概念。

数学形态学(Mathematical morphology) 是一门建立在格论和拓扑学基础之上的图像分析学科,是数学形态学图像处理的基本理论。其基本的运算包括:二值腐蚀和膨胀、二值开闭运算、骨架抽取、极限腐蚀、击中击不中变换、形态学梯度、Top-hat变换、颗粒分析、流域变换、灰值腐蚀和膨胀、灰值开闭运算、灰值形态学梯度等。

简单来讲,形态学操作就是基于形状的一系列图像处理操作。OpenCV为进行图像的形态学变换提供了快捷、方便的函数。最基本的形态学操作有二种,他们是:膨胀与腐蚀(Dilation与Erosion)。

膨胀与腐蚀能实现多种多样的功能,主要如下:

1.消除噪声

2.分割(isolate)出独立的图像元素,在图像中连接(join)相邻的元素。

3.寻找图像中的明显的极大值区域或极小值区域

4.求出图像的梯度

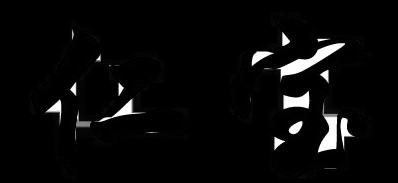

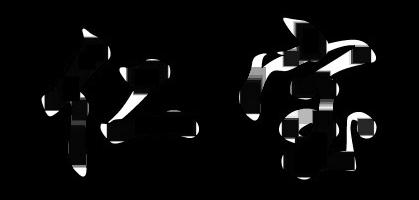

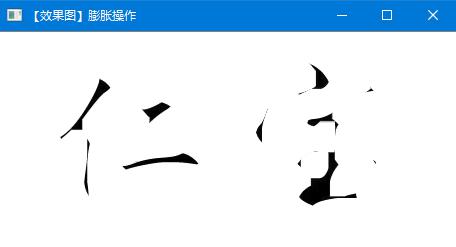

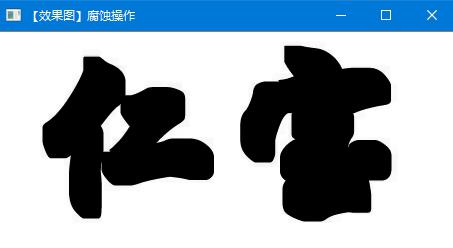

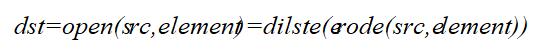

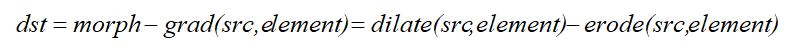

我们在这里给出下文会用到的,用于对比膨胀与腐蚀运算的“仁宝”字样毛笔字原图:

在进行腐蚀和膨胀的讲解之前,首先需要注意,腐蚀和膨胀是对白色部分(高亮部分)而言的,不是黑色部分。膨胀就是图像中的高亮部分进行膨胀,“领域扩张”,效果图拥有比原图更大的高亮区域。腐蚀就是原图中的高亮部分被腐蚀,“领域被蚕食”,效果图拥有比原图更小的高亮区域。

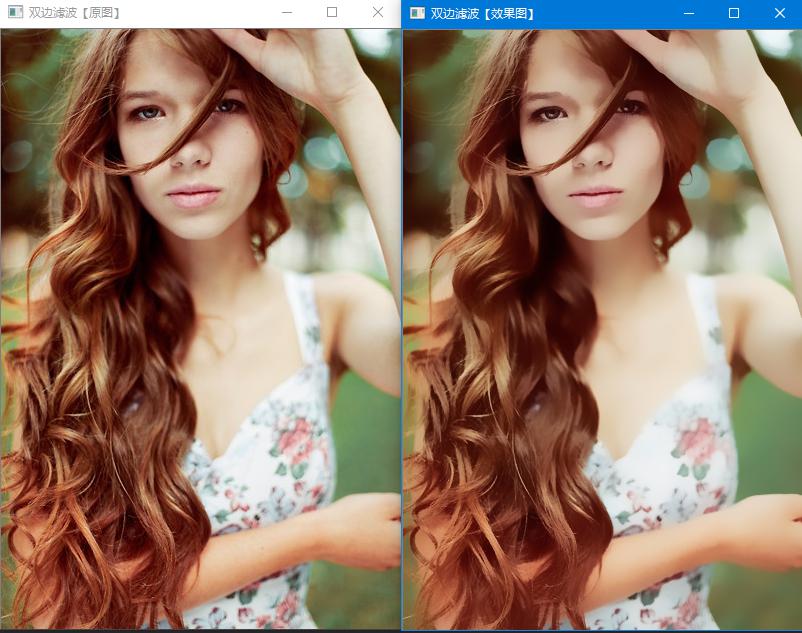

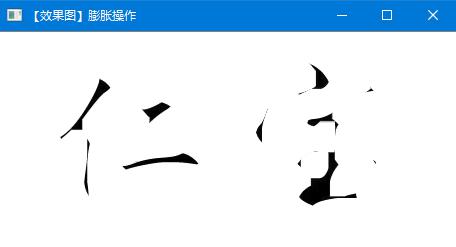

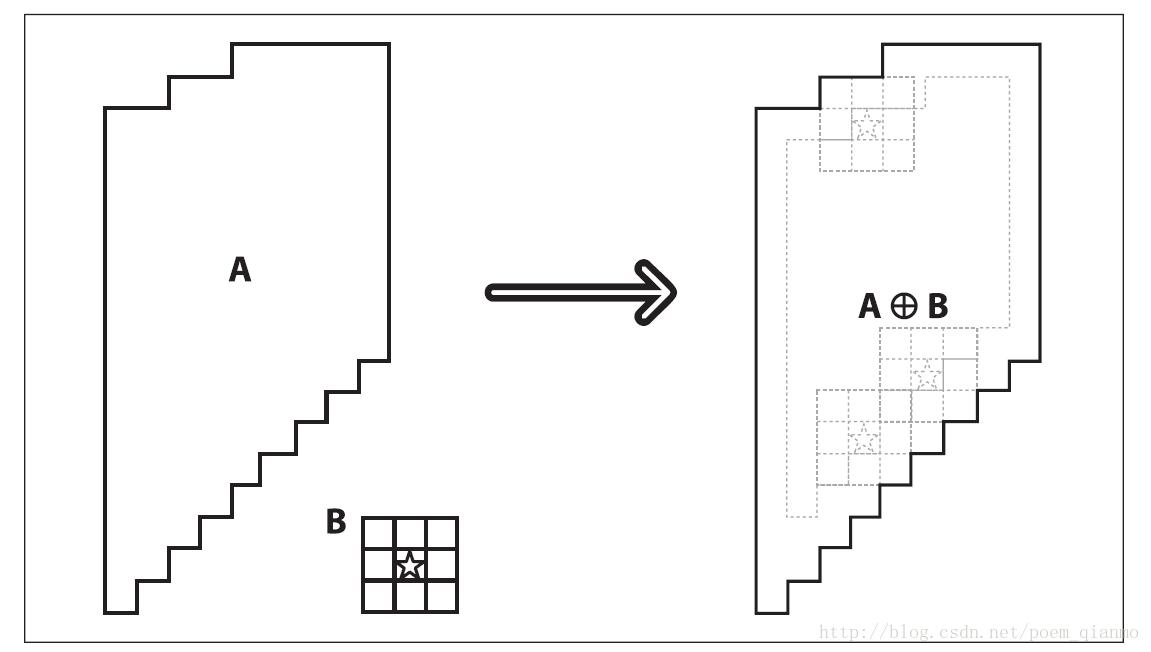

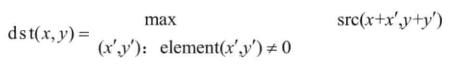

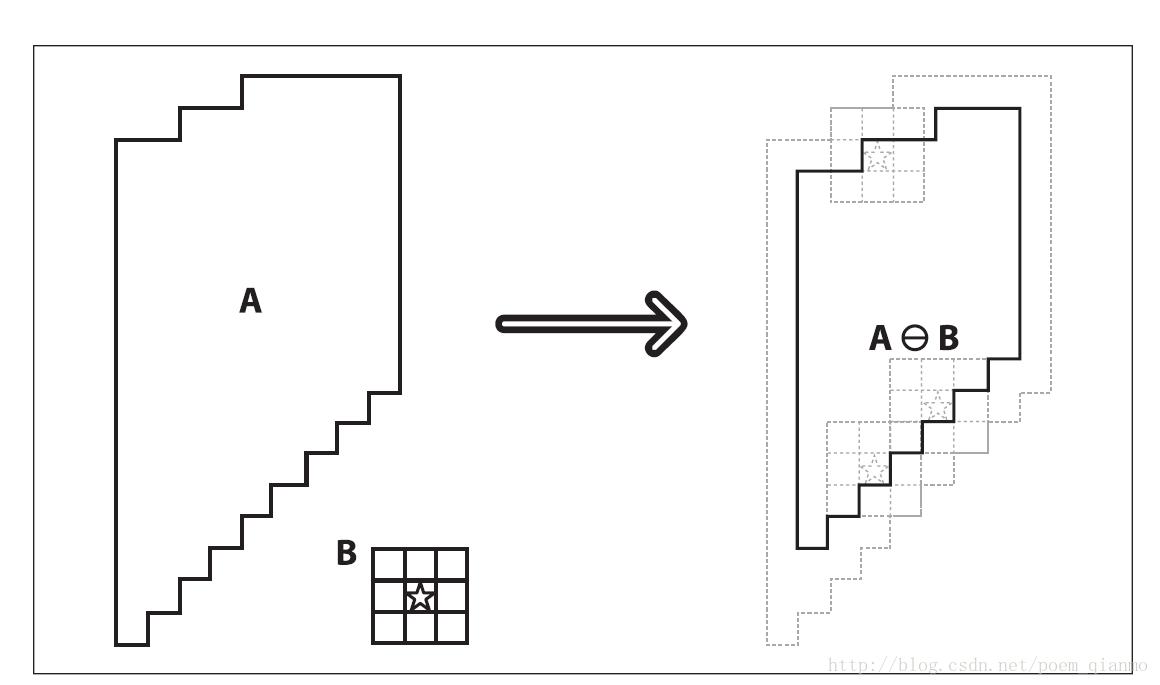

2)膨胀

膨胀就是求局部最大值的操作。按数学方面来说,膨胀或者腐蚀操作就是将图像(或图像的一部分区域,我们称之为A)与核(我们称之为B)进行卷积。

核可以是任何的形状和大小,它拥有一个单独定义出来的参考点,我们称其为锚点(anchorpoint)。多数情况下,核是一个小的中间带有参考点和实心正方形或者圆盘,其实,我们可以把核视为模板或者掩码。

而膨胀就是求局部最大值的操作,核B与图形卷积,即计算核B覆盖的区域的像素点的最大值,并把这个最大值赋值给参考点指定的像素。这样就会使图像中的高亮区域逐渐增长。如下图所示,这就是膨胀操作的初衷。

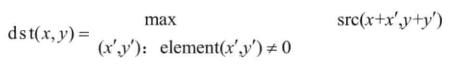

膨胀的数学表达式:

膨胀效果图(毛笔字):

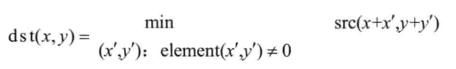

3)腐蚀

大家应该知道,膨胀和腐蚀是一对好基友,是相反的一对操作,所以腐蚀就是求局部最小值的操作。

我们一般都会把腐蚀和膨胀对应起来理解和学习。下文就可以看到,两者的函数原型也是基本上一样的。

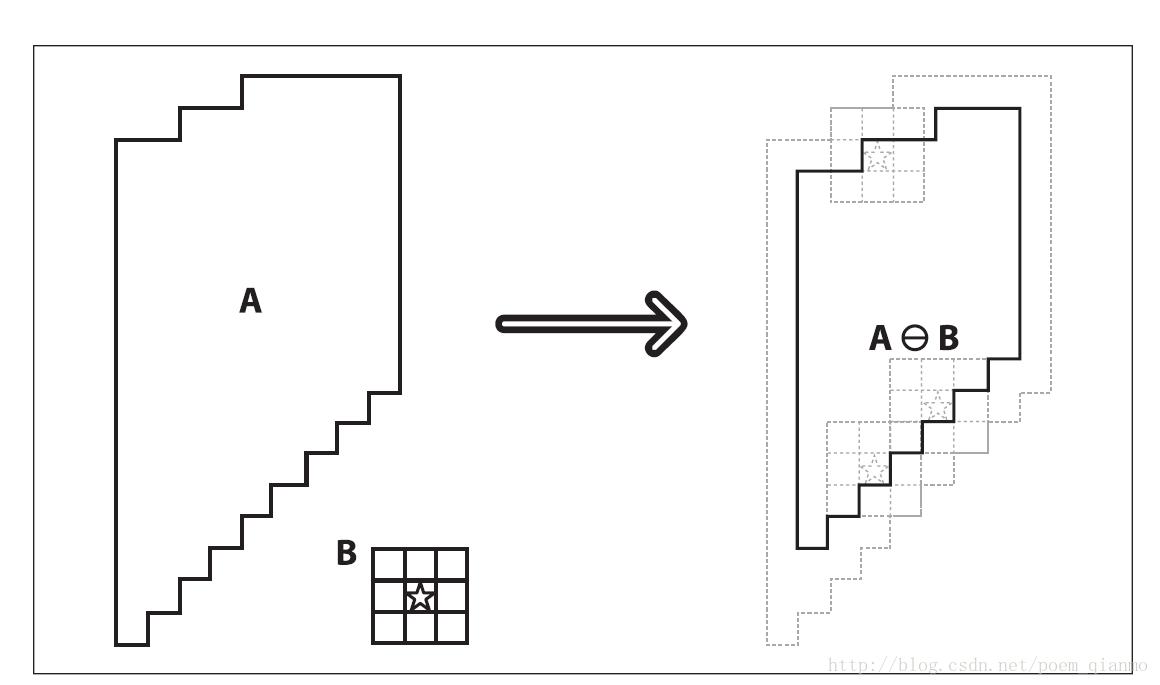

腐蚀的数学表达式:

腐蚀效果图(毛笔字):

7种图像处理形态学(2):开运算、闭运算、形态学梯度、顶帽、黑帽

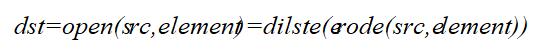

1)开运算

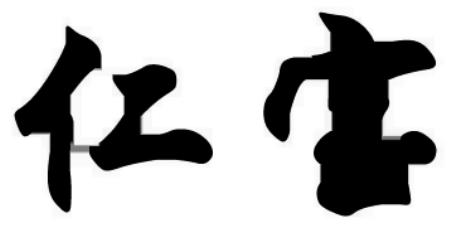

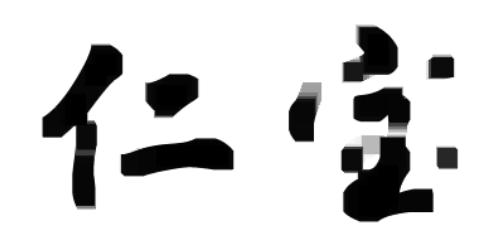

开运算(Opening Operation),其实就是先腐蚀后膨胀的过程。其数学表达式如下:

开运算可以用来消除小物体、在纤细点处分离物体、平滑较大物体的边界的同时并不明显改变其面积。效果图是这样的:

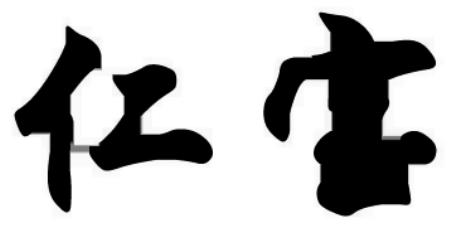

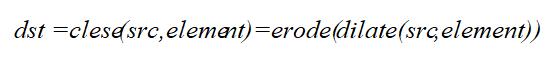

2)闭运算

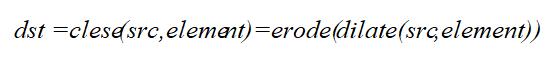

先膨胀后腐蚀的过程称为闭运算(Closing Operation),其数学表达式如下:

闭运算能够排除小型黑洞(黑色区域)。效果图如下所示:

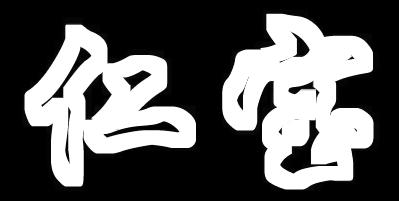

3)形态学梯度

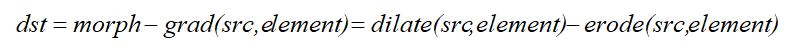

形态学梯度(Morphological Gradient)为膨胀图与腐蚀图之差,数学表达式如下:

对二值图像进行这一操作可以将团块(blob)的边缘突出出来。我们可以用形态学梯度来保留物体的边缘轮廓,如下所示:

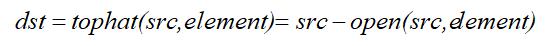

4)顶帽

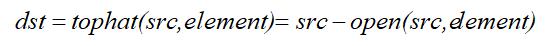

顶帽运算(Top Hat)又常常被译为”礼帽“运算。为原图像与上文刚刚介绍的“开运算“的结果图之差,数学表达式如下:

因为开运算带来的结果是放大了裂缝或者局部低亮度的区域,因此,从原图中减去开运算后的图,得到的效果图突出了比原图轮廓周围的区域更明亮的区域,且这一操作和选择的核的大小相关。

顶帽运算往往用来分离比邻近点亮一些的斑块。当一幅图像具有大幅的背景的时候,而微小物品比较有规律的情况下,可以使用顶帽运算进行背景提取。效果如下:

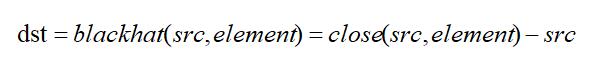

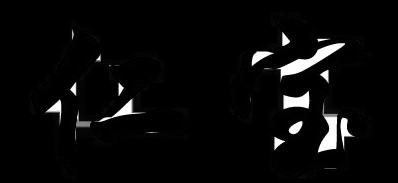

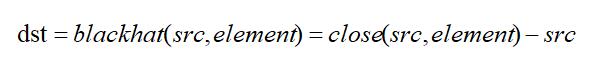

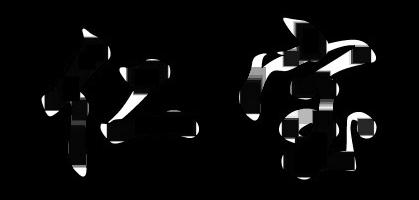

5)黑帽

黑帽(Black Hat)运算为”闭运算“的结果图与原图像之差。数学表达式为:

黑帽运算后的效果图突出了比原图轮廓周围的区域更暗的区域,且这一操作和选择的核的大小相关。

所以,黑帽运算用来分离比邻近点暗一些的斑块。非常完美的轮廓效果图:

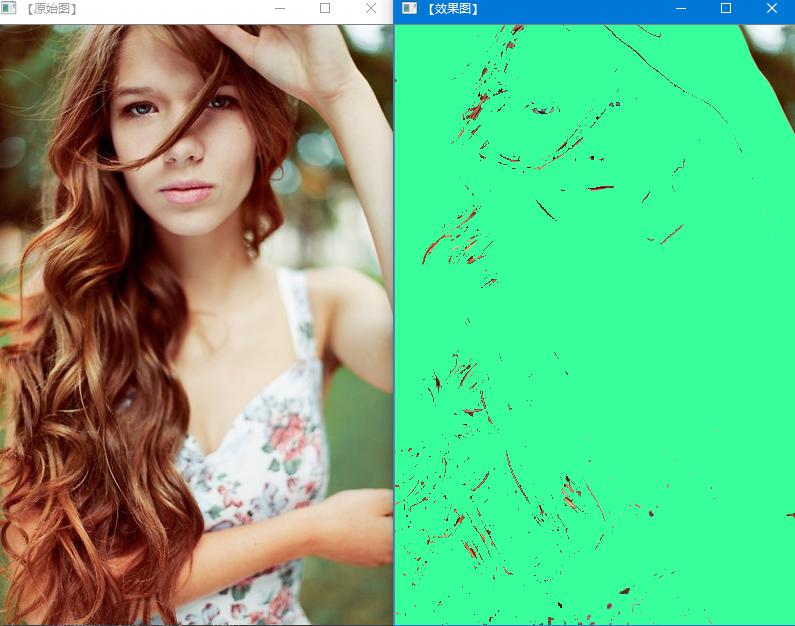

漫水填充

1)漫水填充

漫水填充法是一种用特定的颜色填充联通区域,通过设置可连通像素的上下限以及连通方式来达到不同的填充效果的方法。漫水填充经常被用来标记或分离图像的一部分以便对其进行进一步处理或分析,也可以用来从输入图像获取掩码区域,掩码会加速处理过程,或只处理掩码指定的像素点,操作的结果总是某个连续的区域。

所谓漫水填充,简单来说,就是自动选中了和种子点相连的区域,接着将该区域替换成指定的颜色,这是个非常有用的功能,经常用来标记或者分离图像的一部分进行处理或分析.漫水填充也可以用来从输入图像获取掩码区域,掩码会加速处理过程,或者只处理掩码指定的像素点.

以此填充算法为基础,类似photoshop的魔术棒选择工具就很容易实现了。漫水填充(FloodFill)是查找和种子点联通的颜色相同的点,魔术棒选择工具则是查找和种子点联通的颜色相近的点,将和初始种子像素颜色相近的点压进栈作为新种子

在OpenCV中,漫水填充是填充算法中最通用的方法。且在OpenCV 2.X中,使用C++重写过的FloodFill函数有两个版本。一个不带掩膜mask的版本,和一个带mask的版本。这个掩膜mask,就是用于进一步控制哪些区域将被填充颜色(比如说当对同一图像进行多次填充时)。这两个版本的FloodFill,都必须在图像中选择一个种子点,然后把临近区域所有相似点填充上同样的颜色,不同的是,不一定将所有的邻近像素点都染上同一颜色,漫水填充操作的结果总是某个连续的区域。当邻近像素点位于给定的范围(从loDiff到upDiff)内或在原始seedPoint像素值范围内时,FloodFill函数就会为这个点涂上颜色。

在OpenCV中,漫水填充算法由floodFill函数实现,其作用是用我们指定的颜色从种子点开始填充一个连接域。连通性由像素值的接近程度来衡量。OpenCV2.X有两个C++重写版本的floodFill。

漫水填充的效果如下:

图像缩放【略】

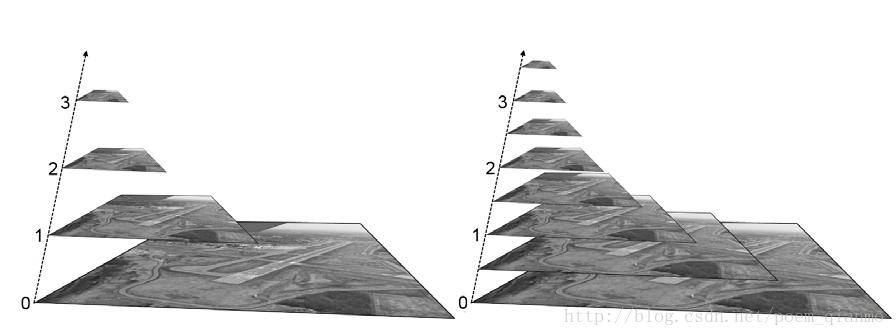

图像金字塔

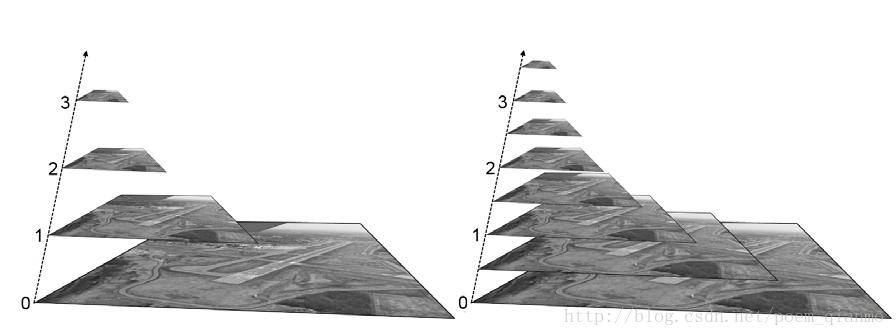

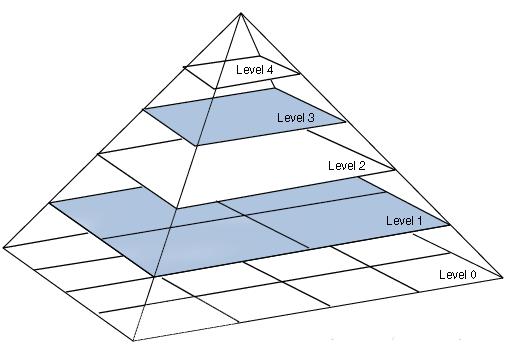

1)图像金字塔

图像金字塔是图像中多尺度表达的一种,最主要用于图像的分割,是一种以多分辨率来解释图像的有效但概念简单的结构。

图像金字塔最初用于机器视觉和图像压缩,一幅图像的金字塔是一系列以金字塔形状排列的分辨率逐步降低,且来源于同一张原始图的图像集合。其通过梯次向下采样获得,直到达到某个终止条件才停止采样。

金字塔的底部是待处理图像的高分辨率表示,而顶部是低分辨率的近似。

我们将一层一层的图像比喻成金字塔,层级越高,则图像越小,分辨率越低。

图像金字塔演示:

一般情况下有两种类型的图像金字塔常常出现在文献和以及实际运用中。他们分别是:

a)高斯金字塔(Gaussianpyramid): 用来向下采样,主要的图像金字塔

b)拉普拉斯金字塔(Laplacianpyramid): 用来从金字塔低层图像重建上层未采样图像,在数字图像处理中也即是预测残差,可以对图像进行最大程度的还原,配合高斯金字塔一起使用。

两者的简要区别:高斯金字塔用来向下降采样图像,而拉普拉斯金字塔则用来从金字塔底层图像中向上采样重建一个图像。

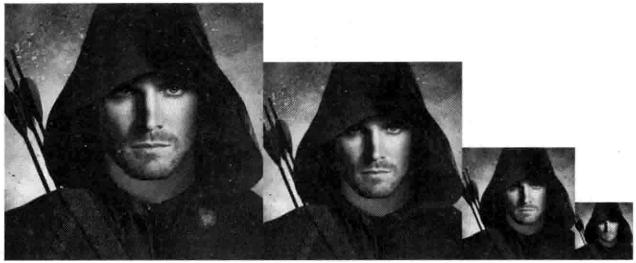

要从金字塔第i层生成第i+1层(我们表示第i+1层为G_i+1),我们先要用高斯核对G_1进行卷积,然后删除所有偶数行和偶数列。当然的是,新得到图像面积会变为源图像的四分之一。按上述过程对输入图像G_0执行操作就可产生出整个金字塔。

当图像向金字塔的上层移动时,尺寸和分辨率就降低。OpenCV中,从金字塔中上一级图像生成下一级图像的可以用PryDown。而通过PryUp将现有的图像在每个维度都放大两遍。

图像金字塔中的向上和向下采样分别通过OpenCV函数 pyrUp 和 pyrDown 实现。概括起来就是:

a)对图像向上采样:pyrUp函数

b)对图像向下采样:pyrDown函数

这里的向下与向上采样,是对图像的尺寸而言的(和金字塔的方向相反),向上就是图像尺寸加倍,向下就是图像尺寸减半。而如果我们按上图中演示的金字塔方向来理解,金字塔向上图像其实在缩小,这样刚好是反过来了。

但需要注意的是,PryUp和PryDown不是互逆的,即PryUp不是降采样的逆操作。这种情况下,图像首先在每个维度上扩大为原来的两倍,新增的行(偶数行)以0填充。然后给指定的滤波器进行卷积(实际上是一个在每个维度都扩大为原来两倍的过滤器)去估计“丢失”像素的近似值。

PryDown( )是一个会丢失信息的函数。为了恢复原来更高的分辨率的图像,我们要获得由降采样操作丢失的信息,这些数据就和拉普拉斯金字塔有关系了。

2)高斯金字塔

高斯金字塔是通过高斯平滑和亚采样获得一些列下采样图像,也就是说第K层高斯金字塔通过平滑、亚采样就可以获得K+1层高斯图像,高斯金字塔包含了一系列低通滤波器,其截至频率从上一层到下一层是以因子2逐渐增加,所以高斯金字塔可以跨越很大的频率范围。金字塔的图像如下:

另外,每一层都按从下到上的次序编号, 层级 G_i+1 (表示为 G_i+1尺寸小于第i层G_i)。

1、对图像的向下取样

为了获取层级为 G_i+1 的金字塔图像,我们采用如下方法:

1、对图像G_i进行高斯内核卷积

2、将所有偶数行和列去除

得到的图像即为G_i+1的图像,显而易见,结果图像只有原图的四分之一。通过对输入图像G_i(原始图像)不停迭代以上步骤就会得到整个金字塔。同时我们也可以看到,向下取样会逐渐丢失图像的信息。

以上就是对图像的向下取样操作,即缩小图像。

2、对图像的向上取样

如果想放大图像,则需要通过向上取样操作得到,具体做法如下:

1、将图像在每个方向扩大为原来的两倍,新增的行和列以0填充

2、使用先前同样的内核(乘以4)与放大后的图像卷积,获得 “新增像素”的近似值

得到的图像即为放大后的图像,但是与原来的图像相比会发觉比较模糊,因为在缩放的过程中已经丢失了一些信息,如果想在缩小和放大整个过程中减少信息的丢失,这些数据形成了拉普拉斯金字塔。

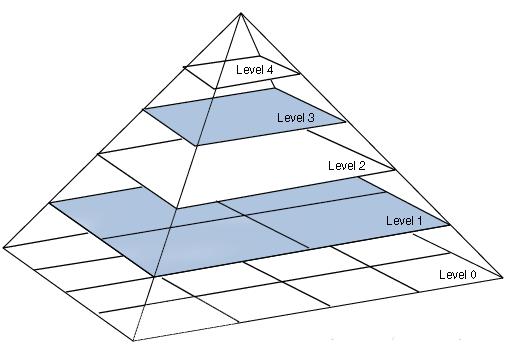

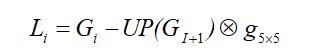

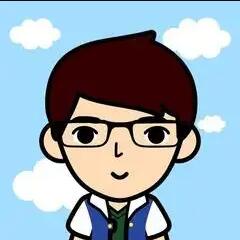

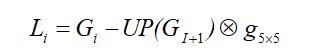

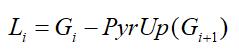

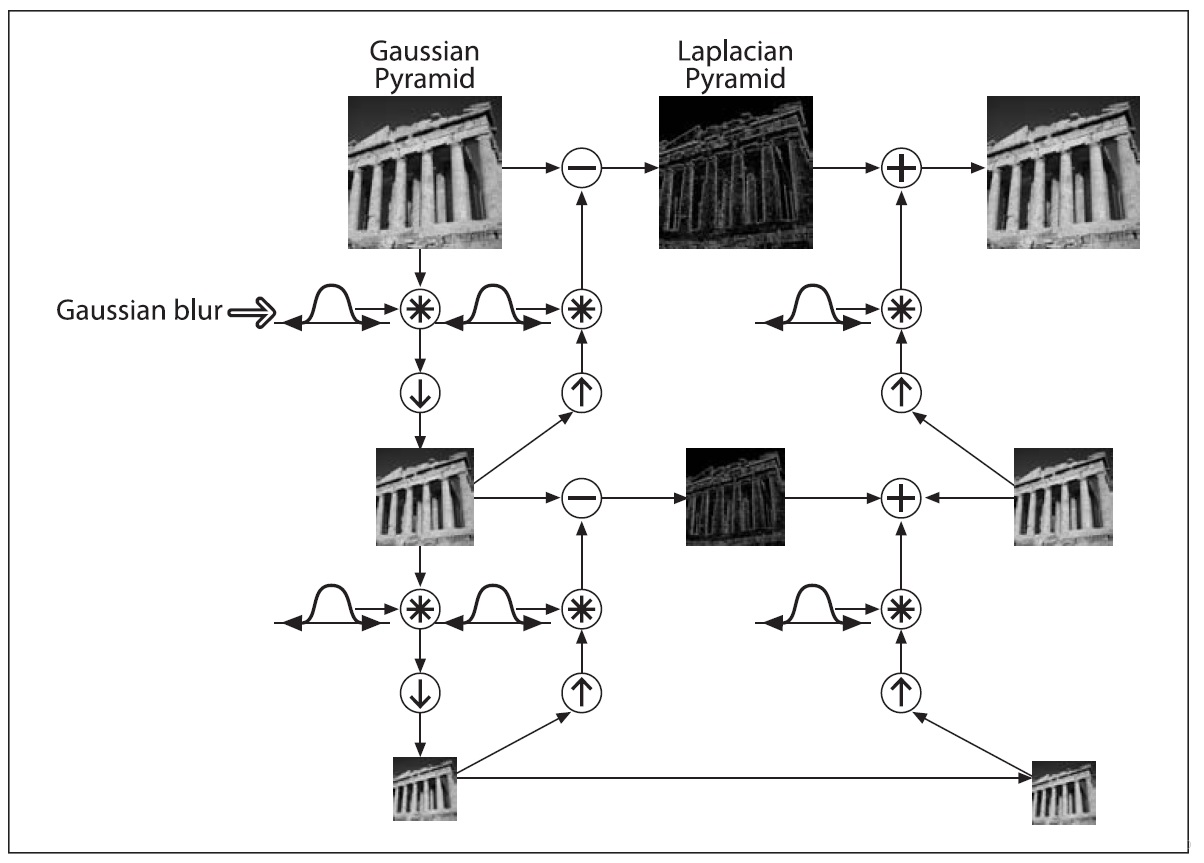

3)拉普拉斯金字塔

下式是拉普拉斯金字塔第i层的数学定义:

式中的表示第i层的图像。而UP()操作是将源图像中位置为(x,y)的像素映射到目标图像的(2x+1,2y+1)位置,即在进行向上取样。符号表示卷积,为5x5的高斯内核。

我们下文将要介绍的pryUp,就是在进行上面这个式子的运算。

因此,我们可以直接用OpenCV进行拉普拉斯运算:

也就是说,拉普拉斯金字塔是通过源图像减去先缩小后再放大的图像的一系列图像构成的。

整个拉普拉斯金字塔运算过程可以通过下图来概括:

所以,我们可以将拉普拉斯金字塔理解为高斯金字塔的逆形式。

另外再提一点,关于图像金字塔非常重要的一个应用就是实现图像分割。图像分割的话,先要建立一个图像金字塔,然后在G_i和G_i+1的像素直接依照对应的关系,建立起”父与子“关系。而快速初始分割可以先在金字塔高层的低分辨率图像上完成,然后逐层对分割加以优化。

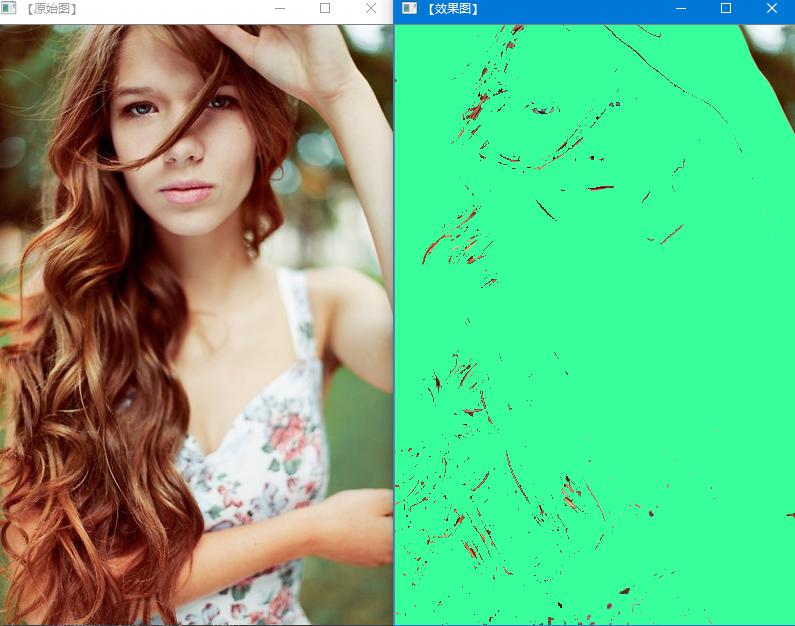

阈值化

1)阈值化

在各种图形进行处理操作的过程中,常常需要对图像中的像素做出取舍决策,直接剔除一些低于或者高于一定值的像素。

阈值可以被看作是最简单的图像分割方法。比如,从一副图像中利用阈值分割出我们需要的物体部分(当然这里的物体可以是一部分或者整体)。这样的图像分割方法是基于图像中物体与背景之间的灰度差异,而且此分割属于像素级的分割。

为了从一副图像中提取出我们需要的部分,应该用图像中的每一个像素点的灰度值与选取的阈值进行比较,并作出相应的判断。(注意:阈值的选取依赖于具体的问题。即:物体在不同的图像中有可能会有不同的灰度值。

一旦找到了需要分割的物体的像素点,我们可以对这些像素点设定一些特定的值来表示。(例如:可以将该物体的像素点的灰度值设定为:‘0’(黑色),其他的像素点的灰度值为:‘255’(白色);当然像素点的灰度值可以任意,但最好设定的两种颜色对比度较强,方便观察结果)。

阈值化效果如下: